ゲンバラ

30年前はタバコ・飲酒の”ながら作業”が当たり前?!イマドキ現場は安全第一が当たり前!

皆さんこんにちは!今回のあそ部日誌は蜜浦が担当します。

建設業が掲げた大きな目標

突然ですが、皆さんは「3K」という言葉をご存じですか?

この3Kとは、仕事において「きつい」「汚い」「危険」という労働環境の厳しさを表すもので、残念ながら私たちのような建設業など工事現場の作業に従事する職種に対してよく使われている言葉です。

しかし、近年建設業ではそんな悪いイメージを払拭するため「旧3K」改め「新3K」へと変貌を成し遂げようと様々な取組が進められています。

この「新3K」とは「給与・希望・休暇」の3つを示すものです。

つまり「給料がいい」「希望が持てる」「休みが取れる」このような環境に変えて人気ある業界を目指そうという国土交通省と日本経団連が建設業のイメージアップを図るために行った行動宣言のようなもの!

特に活発に活動し変化を遂げているのが「安全」に対する意識や取組み方です。

以前、営業部長のまさしげさんにインタビューをさせていただいた時に「長年建設業で働かれている中で特に変わったなと思うことは何ですか?」と質問した際にも「現場での安全に対する取組み方が大きく変わった」とお話されていました。

昔は人見知りであがり症だった?今では超おしゃべり営業部長!|豊開発株式会社@あそ部

30年で死傷者約4万人減!!

今から30年前の建設現場は、タバコを吸いながらの作業は当たり前。休憩時間にお酒を飲んでいる人もいたといいます。

さらに、安全帯はもちろんヘルメットすら被らず作業している人がほとんどだったとか…。

当然、こんな状況ですから、1995年(平成7年)の建設業における死傷者は約5万人、そのうち死者は約2.5万人にもなったといいます。

30年経った今では飲酒やながらタバコの禁止はもちろん、ヘルメットやその他保護具の着用は必須となり、重機運転や各作業に有する資格の管理、作業員の健康管理なども法律で義務付けられるなど安全面や管理面でも徹底されています。

また、最近では、女性でも安心して利用できるトイレや更衣室の設置、週休2日制度の現場が主流になるなど、誰でも働きやすい職場へと変化しているのです。

2023年(令和5年)の建設業における死傷者は約1.4万人、そのうち死者は223人と30年前と比べると大幅に減少しています。

しかし、それでもなお1年間で223人もの人の命が失われています。これは決して少ない数字ではありません。

建設業の現場では、大きな機械が動いていたり、何tもする鋼材を運んだりと常に危険と隣り合わせです。

昔の建設業と比べると大幅に変化はあるものの、未だ全産業の中でも建設業は特に事故や災害件数が多いと言われているのが現状。

(前置きが長くなってしまいましたが…)

そこで今回は、建設業の現場で発生する事故や労働災害を未然に防ぐための取組みの1つである「安全パトロール」について深掘りしていこうと思います!

実は、私蜜浦は当社の安全管理者になるため、昨年9月から「安全」に関する業務も担当させていただいており、絶賛勉強中です。

「安全パトロール」はその安全に関する業務の1つでもあります。

当社では、基本的に毎週1回(その時に稼働している現場の中から1カ所)のペースで自主的にパトロールを実施しています。今は、社内の施工管理者の方がローテーションで実施しており、そこに私も一緒に同行させていただいています!

今回の記事では、豊開発唯一のミドル世代施工管理者の大賀さんが担当する現場で実施したパトロールの様子を簡単にまとめてみました。

【ゆたかびと図鑑】社長賞も受賞!パパは土木のマイスター! – 豊開発のあそ部

安全パトロールでは、どういった点が指摘事項になってしまうのか、チェック項目にはどのようなものがあるのかなど、実際の写真を使いながら説明できたらと思います!

パトロールSTART☆

当社の安全パトロールは、実施者も現場の朝礼から一緒に参加します。朝礼は元請さん主催で、ラジオ体操から始まり、当日の作業内容や作業手順の確認、作業員の体調報告等が行われます。

その後、作業に入る前には施工班で当社の施工管理者を中心に施工班で安全ミーティングが実施されます。この安全ミーティングでは、KYK(危険予知活動)がしっかり実施されているか、注意事項の周知が確実になされているかなどもパトロールのチェック項目の1つとなります。

パトロールは、指示書(工務部長・副部長から特にこの箇所を重点的に見てきてほしいという指示などが書かれた用紙のこと)や自社様式の点検表を基に危険個所、指摘事項はないかチェックしていきます。

今回の現場は、高速道路の橋脚の耐震補強工事ということで高架下での作業でした。そのため「既設高架、橋脚、光ケーブル等の接触防止処置はされているか」という項目が指示書に記載されていたので、チェックしていきます。

光ケーブルの場所が一目で確認できるように「赤三角旗」で表示①したり、光ケーブルの真下に「架空線注意」という旗を立て重機の運転者にも分かるように工夫②されていました。また、センサー(写真の白くて四角いもの)を設置③し、高架と接触しそうになった際に音で運転手に教えてくれる装置を活用するなど、接触防止対策は良好です!

他にもパトロール点検表には様々なチェック項目が存在します。いくつかピックアップして紹介していきます!

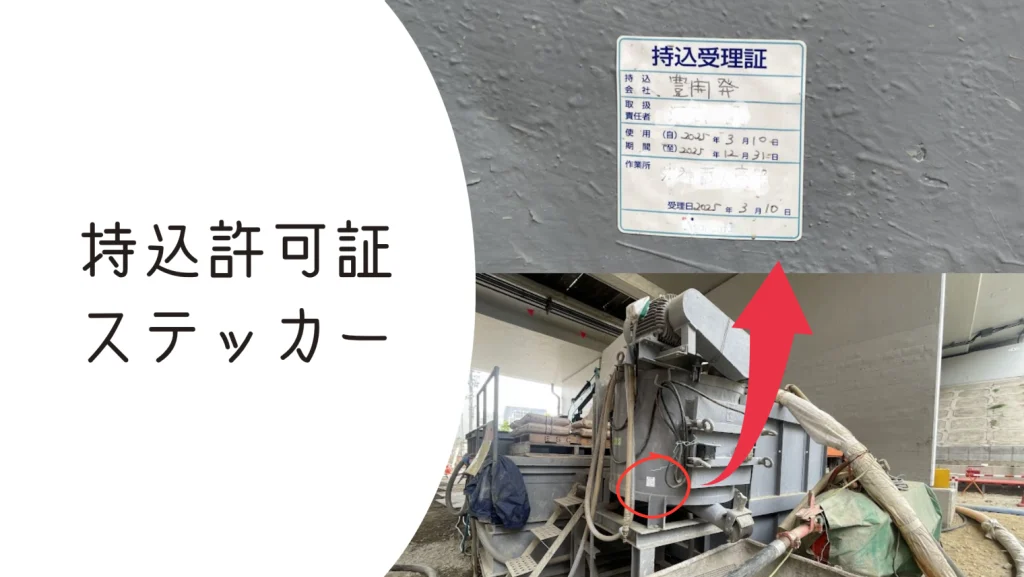

点検チェックポイント①持込許可書

工事現場に重機や設備、その他工具などを現場に持ち込み、使用する場合は持込みの許可をもらう必要があります。承諾の証明として、それらの機械類には「持込許可書ステッカー」を本体に貼付する必要があります。

点検チェックポイント②ワイヤーロープ点検色

玉掛作業や吊荷作業等で使用するワイヤーロープは、毎日使用前に点検を行います。何tもする荷物を吊って繰り返し使用されるため、少しでも破損している箇所があれば新しいものに交換しなければなりません。点検基準が決められているので、それを逸脱する場合は交換が必要です。

荷物を吊っている時にワイヤーロープが切れて落下し人が下敷きになるという事故も実際に起こっています。

そこで、きちんと点検がされているかというのが一目で分かるように、色テープを使って表示がされています。

このように元請さんが定めるその月の決められた色が設定されているので、点検を行うとその色に従って表示を行います。

点検チェックポイント③輪止め(わどめ)

輪止めとは、自動車やトラックなどの車両を長時間停車する際に車が勝手に動き出したりしないように地面に置いてタイヤに噛ませる器具のことを指します。現場に駐車されている車両は原則として輪止めを設置しなければなりません。

点検チェックポイント④安全通路の確保

現場では、安全に移動できるように安全通路を設けなければなりません。作業員や来訪者が現場内を移動する際に重機との接触や躓き、転倒などの労働災害を防止するために必要となります。そのため、安全通路には原則として足元に物を置いたり、段差ができていたり、重機との距離が近いなど、労災につながりかねない要素は全て取り除く必要があります。また、通路ははっきりとしたマークや表示で示され、誰もが容易に確認できるようにしておくことが重要です。

危険箇所発見!!

次に今回の現場で指摘事項となった3つの箇所をそれぞれ解説していこうと思います^^

危険箇所①ガス設備付近に消火器が設置されていない。

現場によっては鋼材などを溶断する作業が発生します。溶断作業に使用する酸素とアセチレンというガスは引火の可能性があり、爆発や火災事故に繋がる恐れがあります。そのためガス設備の管理についてもパトロールでは重要チェックポイントの1つとなります。

【正しいガス設備の管理】

1.消火器が設置されているか

★消火器本体の直置きNG

2.ガスボンベにカバーがされているか

★直射日光が長時間あたると爆発などの恐れあり

3.転倒防止措置がなされているか

4.石けん水が用意されているか

★ホースの破れ、破損確認のため

(ホースに石けん水をかけガスを放出すると異常がある箇所が泡立つ)

5.空充表示があるか

6.取扱責任者の周知はされているか

他にも始業前点検を行っているか、使用休止時のホース内の残圧が0になっているかなど、ガスの管理だけでもこれだけのチェック項目が存在します。

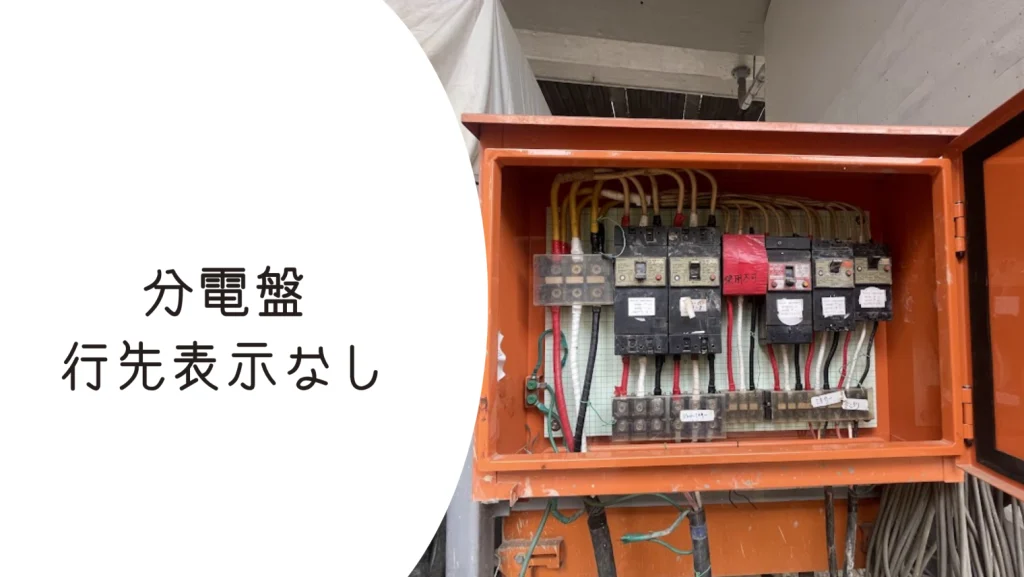

危険箇所②電線の行き先表示がない

現場で機械を使用するためには電力が必要不可欠です。そのため工事現場では、発電機を設置しそこから分電盤、電線へと各機械に電力を供給していきます。(発電機に直接配線し、電力を供給する場合もある)

その際に、分電盤から伸びる電線には、「この電線はどの機械に繋がっているのか」が一目で確認できるように行き先表示をしておく必要があります。これは、いつ誰でも安全に分電盤を使用するために重要な措置になります。

危険箇所③作業場所足元の整理整頓

ホースやロープ、物が足元に散乱していることで躓きや転倒の危険性があるため現場の4Sも非常に大切な活動になります。地面に物を置かざるを得ない場合は、区画や表示を行うなど作業場で働く全員が分かるように工夫が必要です!

お手本となる良い例がこちら!

鋼材を一カ所にまとめて区画し、どこの企業の誰が責任をもって管理しているかということも記載し表示されています。(写真左)また、細かい鋼材をまとめて管理するために自作で木箱を作成(写真右)するなど色んな工夫をしている現場もあります!

4Sができていることで防げる労働災害はたくさんあります。

現場によって工夫の仕方が違ったり、「こんなやり方あるんや!」と色んな気づきや発見があるので、パトロールで現場に訪れる際の密かな楽しみです。

何より優先すべきは安全!

建設業の現場で発生する労働災害の主な要因は、全体の9割が「ヒューマンエラー」によるものだと言われています。

ヒューマンエラーとは、人間の判断ミスや思い違い、行動の誤りによって生じるミスや事故のことを指します。人的ミスとも呼ばれ、主に不注意や知識不足、不安全行動などが原因で生じているのです

「ちょっとならいいや」「大丈夫だろう」といった不確実な根拠や軽率な行動を取ってしまったのが原因で大きな事故につながってしまうことも十分にありえます。

そういった大事故につながる小さな種(要因)を1つでも取り除くというのがこの安全パトロールでは求められています。

最後にちょっとした豆知識の紹介です。普段皆さんもよく目にするであろうこちらの標識。

この「安全第一」というフレーズは、アメリカで誕生した標語で、何よりも安全を優先するという考えを示しているものです。

アメリカの「USスチール会社」という企業が経営方針を「安全第一、品質第二、生産第三」と定め、安全を最優先にしたところ品質も生産も向上したという実績を残したことをきっかけに、今では全世界の様々な業界や企業でこの方針が取られているといいます。

安全はなによりも優先すべきものです。

目指すは「ゼロ災害!」今日も1日ご安全に!

最後まで読んでいただきありがとうございました。